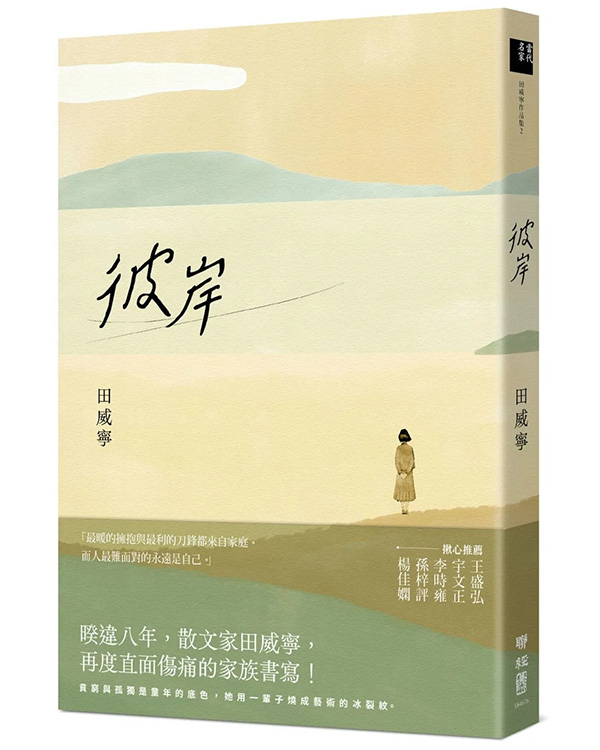

| 書 名 | 彼岸 |

| 作 者 | 田威寧 |

| 系 列 | 當代名家 |

| 出 版 | 聯經出版 |

| 出版日期 | 2022/05/26 |

| EAN | 9789570863185 |

| 書本尺寸 | 長21×寬14.8×高1.5cm / 256頁 |

| 印 刷 | 平裝 / 25開 / 黑白印刷 |

內容簡介

我一直知道「母親」的意思,

而不明白「母親」的意義。

最暖的擁抱與最利的刀鋒,都來自家庭。

而人最難面對的永遠是自己。

睽違八年,散文家田威寧,再度直面傷痛的家族書寫!

貧窮與孤獨是童年的底色,她用一輩子熬燒成藝術的冰裂紋。 我知道母親曾精神崩潰,我也知道移民夏威夷後,母親恢復得很好,阿姨們和舅舅們皆強調:「你媽好七八成了,她當年被你們的爸爸弄得眞的很慘!」過去母親在電話中顚三倒四反覆述說的往事、不時失控的情緒都令我不由自主地放空或祈禱電話斷線。終於近身接觸後,母親的精神狀態勉強在可接受範圍內,至於那些令人不舒服的部分,平心而論也許不只出現在母親身上。 ——田威寧

繼父親之書《寧視》之後,田威寧以母親為圓心,再度揭開深埋心底的瘡疤,她將生命中難言的片刻兌轉成文,向命運贖償一點溫柔與膽氣。

母親因不堪飽受父親外遇的痛苦,放下未屆學齡的小姊妹獨自離開臺灣,前往夏威夷生活。母女被迫生離的過往,是田威寧心中難以抹滅的傷口,卻從不輕易言說,只是壓抑。直至三十年後,她飛往夏威夷尋母,透過諸多物事,反芻回憶,整理自己多年藏在心裡如溝泥的心情,拆穿諸般未解的因由,終獲理解母親當初決定的可能。

田威寧自此岸跨越彼岸,一一撿拾那些陌路、繞路、失路的親情線索,冷靜而節制,以筆勾勒細節,縫綴成一張緻密的網,打撈童年的圓與缺,隨時間潮汐靜暖洄流。

目次

- 自序 寧為女兒

-

輯一 海的彼端

- 家庭聚餐

- 出走與回歸

- 時差

- 對照記

- 母親的家

- 眼淚

- 肖與不肖

- 全家福

- 對倒

- 重生

- 拈花微笑

- 最遙遠的距離

- 把我包括在外

-

-

輯二 物其是依

- 項鍊

- 吃飯

- 留聲機

- 明暗

- 改口

- 彼岸花

- 十字架

- 斷捨離

-

-

輯三 時光命題

- 隊伍之外的畢業照

- 鍋燒烏龍麵

- 食客

- 秋刀魚之味

- 桃太郎番茄

- 便當

- 後知後覺

- 洚餘錄

- 十年

- 訪客

- 爸爸去哪兒

- 時光電影院

-

作者簡介

作者:

田威寧 1979年生的張愛玲傳教士。政大中文所畢業,碩士論文為《臺灣「張愛玲現象」中文化場域的互動》。2014年出版散文集《寧視》。喜歡打網球和喝茶,喜歡費德勒和達洋貓。

作者序

自序

我的第一本散文集《寧視》是「父親之書」,而《彼岸》則是「母親之書」。成長的年月裡,我的家庭始終是離散的,要全家聚在一起,唯有在我的書裡了。

《寧視》出版時,我以為此生也許不會再見到父親,對母親的記憶也將永遠停格在四歲時模糊的畫面,再沒想到我以為完結的故事居然有續篇,還補上前傳。

都說「人生無常」,這四個字是直接刻在我的骨頭上的。

我的文章常被歸類為小說,但我只寫過散文,且對日常生活的質地與人際關係的明暗有著強烈的興趣。我偏愛小津安二郎勝於黑澤明,我偏愛生活中叫不出名字的熟面孔勝於課本裡出現的人名。我知道所有被視為斬釘截鐵的,必定得略去千瘡百孔的襯裡,我也相信最暖的擁抱與最利的刀鋒都來自家庭。而人最難面對的永遠是自己。

我總是在非寫不可的時刻,才將那些放在心裡帶來帶去找不到地方安放的,一股腦地存在文字裡。我的作品沒有華麗的詞藻、精緻的結構或多元的題材,更沒有深邃的哲理思辨與宏偉的社會關懷,有的只是生命中難言的片刻—那些時刻既驚不了天地,亦泣不了鬼神,但都曾觸動我且為我所珍重。

《寧視》收錄的篇章是在剛開始寫作的十年間陸陸續續寫成的,結輯成書後,我驚覺若將父親抽去,那本書將失去所有的意義。我也在那時才正視我不僅沒有母親相伴,居然連記憶都沒有—僅存的一兩個影像都模糊到失真,簡直像經過全身馬賽克與變聲的後製處理。因一個偶然的瞬間有了「萬里尋母」的起心動念,我當下即明白屬於《彼岸》的故事於焉開始。

我的父母皆以不告而別的方式淡出,讓我總覺得故事明明早就結束了,卻缺乏真正的句號。當然在父母離開後日子依舊春去秋來,而季節的遞嬗雖沒有布穀鳥報時,卻依舊晃動了心中始終懸著的擺錘……

內文連載

■ 眼淚

在夏威夷的最後一週,姊姊已帶著兒子回臺灣。我明確表示哪兒都不想去、什麼都不想吃,體重過重兼體力透支,現在只想好好休息。母親顯然也因沒能和姊姊好好相處到而遺憾,加倍地彌補在我身上,每天我剛睡醒,小阿姨家的門鈴聲便會響起。

一天早晨,院子傳來母親的呼喚,我立即關了水,以毛巾包著濕淋淋的頭髮,三步併兩步地到玄關開門。「我按門鈴按好久,都沒人幫我開門。」「對不起我沒有聽到,可能水聲太大了。阿姨和姨丈去買菜了,我洗頭洗到一半,請等我一下。」

披著半濕的髮趿著人字拖鞋跟母親去她家,像去一個去熟了的地方。母親的家依舊略顯凌亂,但我還滿喜歡那種日常生活的況味。屋裡多數的家具與裝潢都是五十年前由她的公公與婆婆所購置,無論是排油煙機或是瓦斯爐或壁櫥等等,都像我在美國老電視影集裡看到的那樣。那個家的鐘擺停在七〇年代。「這裡有以前的相本嗎?」「以前拍一大堆,很久沒拿出來了,重得要命!問這幹嘛?」「我想看……」母親看來興致不高,但仍進了房間,幾分鐘後,抱著一大疊相本放在我面前。相本裡有我所期待的滿滿的舊時光,母親三十多歲開始的照片幾乎都在裡頭了。雖然她在照片裡抱著的不是我,但—原來母親在「當母親」時,是這個樣子的。以往母親在電話中講到她的先生或女兒時,我總分心或祈禱電話斷線,但這次我竟饒富興味地看著一張又一張的照片,聽母親一段一段地補充脈絡,那時我不禁想起初次到北京時在王府井大街體驗的「拉洋片」也是這樣,在我看著一張又一張的畫面時,耳邊有個旁白帶我進入情境。只是,母親的聲音是低沉的煙嗓,任何內容只要由她說出,都彷彿透著三分蒼涼,而母親講話總一貫地認真,微微蹙眉,便又淡化了可供遐想的部分,遠兜近轉地又回到結結實實的生活。出自母親口中的,都是尚未加工過的素材,分明是劇情片母親卻總是講成紀錄片。

母親的先生是小她七歲,在夏威夷生長的美日混血兒,對每天在家門口等公車的華人女子一見鍾情而展開熱烈追求。再婚那年母親三十七歲,隔年妹妹出生。母親的婆婆是日本人,嫁給美國官員後過著優渥的生活,守寡後一味寵愛獨生子。母親的先生從年輕就開始酗酒—住在豪宅,無需漂亮學歷,無需特殊本領,帥著一張臉鎮日伴著醇酒與婦人,醒了就喝酒,醉了就摔東西,摔累了也就睡了。日子也就這麼一天天過了。官爸爸過世了,少爺還是一顆孩子的心;婚後沒多久,日本老母失智,憑著老母銀行裡豐厚的現金,少爺把失智的老母送到全天候有醫生與護士照顧的安養院。當現金用罄正準備抵押房子時,病人走了—沒有早一步也沒有晚一步。此時的少爺除自住的豪宅外已身無分文。從未自己賺過一毛錢的少爺開始在學校擔任設備維修工,薪水很低,母親必須回到職場才能支應生活的開銷。母親是苦過來的女人,如今回頭從事勞力工作毫無掙扎—就當是作了一場少奶奶夢,夢醒了,就該起床了。妹妹幼年的生日派對都是在自家庭院裡,請餐廳外燴以及娛樂公司架設遊樂器材,有專業表演人員與主持人。如今上了大學的妹妹依舊跟父母住在她出生的家,穿二手衣,被要求每天帶便當上學,開的是父親常拋錨的二十歲老爺車,不時得下車打開引擎蓋散熱。這個家若有一個最不能接受馬車變回南瓜的人,我想也許是妹妹。

初回職場的母親在妹妹就讀的小學擔任約聘工友,在餐廳負責備料與開罐頭隨時補充自助餐的食物,也要負責清潔餐具與場地。一段時間後,妹妹的同學說:「你媽又倒教室的垃圾桶又開罐頭,我們不要吃她的手碰過的東西!」成績好、琴彈得好、每天穿著漂亮衣服的小公主,拜託母親換到別的學校去。母親問妹妹:「我在這裡,讓你很尷尬嗎?」母親當年很適應那裡的環境,工作內容單純而薪水過得去,還可不時看到小寶貝,實在不想離開;但她若留在那,小寶貝會天天哭著說沒臉上學。在母親嚴格的督促與要求下,妹妹從小到大成績和才藝都很優異,家裡有許多模範生與樂隊的獎盃,有一年妹妹沒被選為模範生,還沒來得及奔出教室眼淚就掉了。

母親絮絮叨叨地說著,彷彿那些都是昨天的事,而我的眼前則浮現一幕幕童年時哭泣的畫面,我小時候個性要強,很少哭,因此至今還記得那些落淚的情境。但妹妹童年的眼淚,離我好遠,好遠。我突然想起早上因母親急促的門鈴聲而匆匆結束盥洗,直接走到客廳坐在地毯上吹頭髮,吹風機的熱氣與轟轟聲罩了整頭整臉,母親凝視我幾秒,說:「我幫你吹吧。」我立刻關掉吹風機,回:「不用了,謝謝,我自己來。」當時母親的失落全寫在臉上。當我意識到我的拒絕意味著什麼時,我突然好想哭。

那一瞬間我突然想起在我小學高年級時,有一次父親難得在家吃晚餐,父親當時的同居人為他準備了豐盛的菜餚。父親笑咪咪地問我:「要不要再添一碗飯?」「不用了,謝謝,我自己來就可以了。」父親又笑咪咪地說:「給我你的碗,幫你盛碗湯。」「不用了,謝謝,我自己來就可以了。」父親突然放下碗筷,正正地看著我,鄭重地說:「不必這麼客氣,我是你爸爸。」

...